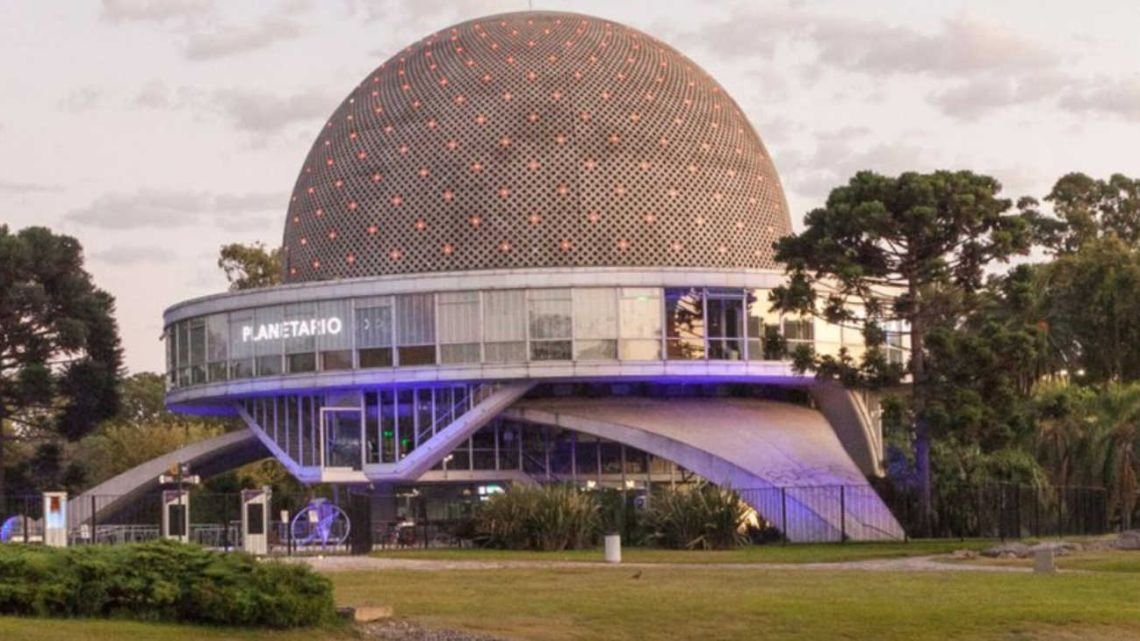

El Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, inaugurado en junio de 1967 por el arquitecto Enrique Jan, pone en juego la idea de secuencialidad en la evolución mediante una permeabilidad visual en tensión con la masa estructural, que predispone emocionalmente al espectador con figuras geométricas simples, como el triángulo, el hexágono y el círculo en el desarrollo de su arquitectura.

En un marco mundial signado por incansables búsquedas científicas lanzadas a la conquista del espacio sideral -que tuvo su punto cúlmine en 1969, cuando el hombre pisó por primera vez el suelo lunar-, fue concebido un edificio que le permitió a la sociedad porteña tomar contacto con algunos de los principales conocimientos astronómicos adquiridos.

Inaugurado en 1967, se ubica en pleno Parque Tres de Febrero de la Ciudad de Buenos Aires. Fue obra del arquitecto Enrique Jan, quien lo ejecutó desde la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo local. Cuenta con una superficie cubierta total de 6440 metros cuadrados y tiene 24 metros de altura.

Esto no les gusta a los autoritarios

El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

En la alusión morfológica del edificio pueden rastrearse algunos de los componentes subyacentes en el imaginario colectivo de los años ‘60 respecto del fenómeno OVNI, dado que denota una figuración similar a la de un “plato volador” que acaba de decolar sobre los bosques de Palermo. En tal sentido, el Planetario consta de tres apoyos que le permiten distanciarse del terreno.

Está compuesto por un volumen semiesférico predominante y un anillo envolvente, rodeados de un espejo de agua de forma hexagonal, a modo de “olla artificial” de 43 metros de diámetro. Conforman al edificio cinco niveles diferentes.

El casquete triangular, de hormigón blanco, funciona como un límite virtual: por debajo de él todo aparece signado por el hexágono, lo telúrico, y por encima, emerge la figuración circular, el cosmos.”

Su acceso se produce mediante un puente de suave pendiente hacia la planta principal, de forma triangular, en donde se encuentra la recepción, la boletería y el guardarropa. De allí se distribuyen dos niveles inferiores y dos superiores. De los niveles superiores, el primero está destinado a salón de exposiciones y el segundo, a sala de proyecciones.

En cuanto a los inferiores, en el primer subsuelo funcionan la biblioteca, la administración y la dirección, y en el segundo, los depósitos y sala de máquinas.

Exposiciones en el Planetario

La estructura de hormigón armado se encuentra sustentada mediante un casquete triangular abovedado. Sin embargo, la transparencia ha constituido uno de los principales argumentos de la obra. Muros, cubiertas y escaleras se entregan de pleno al juego de la luz.

De esta manera, el primer piso, de planta triangular, destinado a salón de exposiciones permanentes, está vinculado espacialmente con la planta baja mediante un vacío central en el que se encuentran una escalera helicoidal y un ascensor acristalado, que le otorgan permeabilidad y continuidad visual.

En los vértices de esa planta se ubican las tres escaleras dobles que conducen al público hacia el nivel superior. Allí predominan los juegos de tensores de los que se cuelga la losa desde el nivel superior. En este nivel es posible observar toda la fuerza expresiva del casquete abovedado de hormigón que le sirve de cubierta y cuyas prolongaciones atraviesan la olla y toman contacto con el terreno.

Proyecciones en el Galileo Galilei

La sala de proyecciones, ubicada en el segundo piso, es de tipo semiesférica y se encuentra rodeada por una galería anular de circulación de público que, eventualmente, es utilizada para exposiciones.

En ella reina igualmente la transparencia y es posible observar todo el parque que rodea al edificio. En cambio, al penetrar por alguna de las 6 puertas de acceso a la sala, se produce un cambio brusco de espacialidad, en donde la luz ha sido cercada, controlada y dominada.

Astroturismo: ¿dónde y cómo observar los mejores cielos?

La sala de proyecciones, con una capacidad de 340 butacas reclinables, es un volumen semiesférico y está compuesto por una doble cubierta de 23 metros de diámetro. Sobre ésta se efectúan las proyecciones desde el centro del recinto, a modo de pantalla, por medio de un instrumento -denominado Planetario Zeiss, de origen alemán- que tiene la virtud de proyectar las constelaciones estelares sobre una pared esférica.

La sala ha sido tratada acústicamente, evitando los reflejos y las resonancias. Eventualmente, el proyector puede ser desplazado mediante rieles para permitir la adecuación del espacio para conferencias o similares.

Entre espacios y espacialidades

Este edificio tiene la particularidad de haber sido concebido a partir de una modulación particular: el triángulo equilátero de 60 cm. de lado. Al respecto, Enrique Jan sostenía: “La elección arquitectónica del triángulo equilátero encierra un simbolismo que fue buscado expresamente. Es la superficie plana más perfecta que se pueda realizar con un mínimo de lados iguales, encerrando en sí misma un principio simbólico de unidad primigenia. Sus propias leyes de evolución acumulativa derivan en el hexágono, y finalmente en el círculo, figura última de la evolución”.

Los cielos de Argentina en pantallas 5D

Esa condición de secuencialidad-triángulo, hexágono y círculo- constituyó la idea rectora que guió el proyecto y la forma final que han adquirido las diferentes plantas del edificio.

La arquitectura del Planetario pareciera querer preparar y predisponer emocionalmente al espectador, dado que se accede a través de una planta triangular rodeada de agua y las superficies acristaladas permiten observar la integración del resto de las formas que nacen de ella. El casquete triangular, de hormigón blanco, funciona como un límite virtual: por debajo de él todo aparece signado por el hexágono, lo telúrico, y por encima, emerge la figuración circular, el cosmos.

Hoy, su arquitectura permite dar cuenta de la realidad física del cosmos a la manera de un verdadero teatro de representación estelar.

La primera función que se realizó en el Planetario poreño fue experimental y su público, alumnos de la Escuela Comercial Nº 1 de Banfield y del Colegio de la Santa Unión de los Sagrados Corazones de la Capital Federal. Fue el 13 de junio de 1967. La inauguración oficial fue el 5 de abril de 1968.