[ad_1]

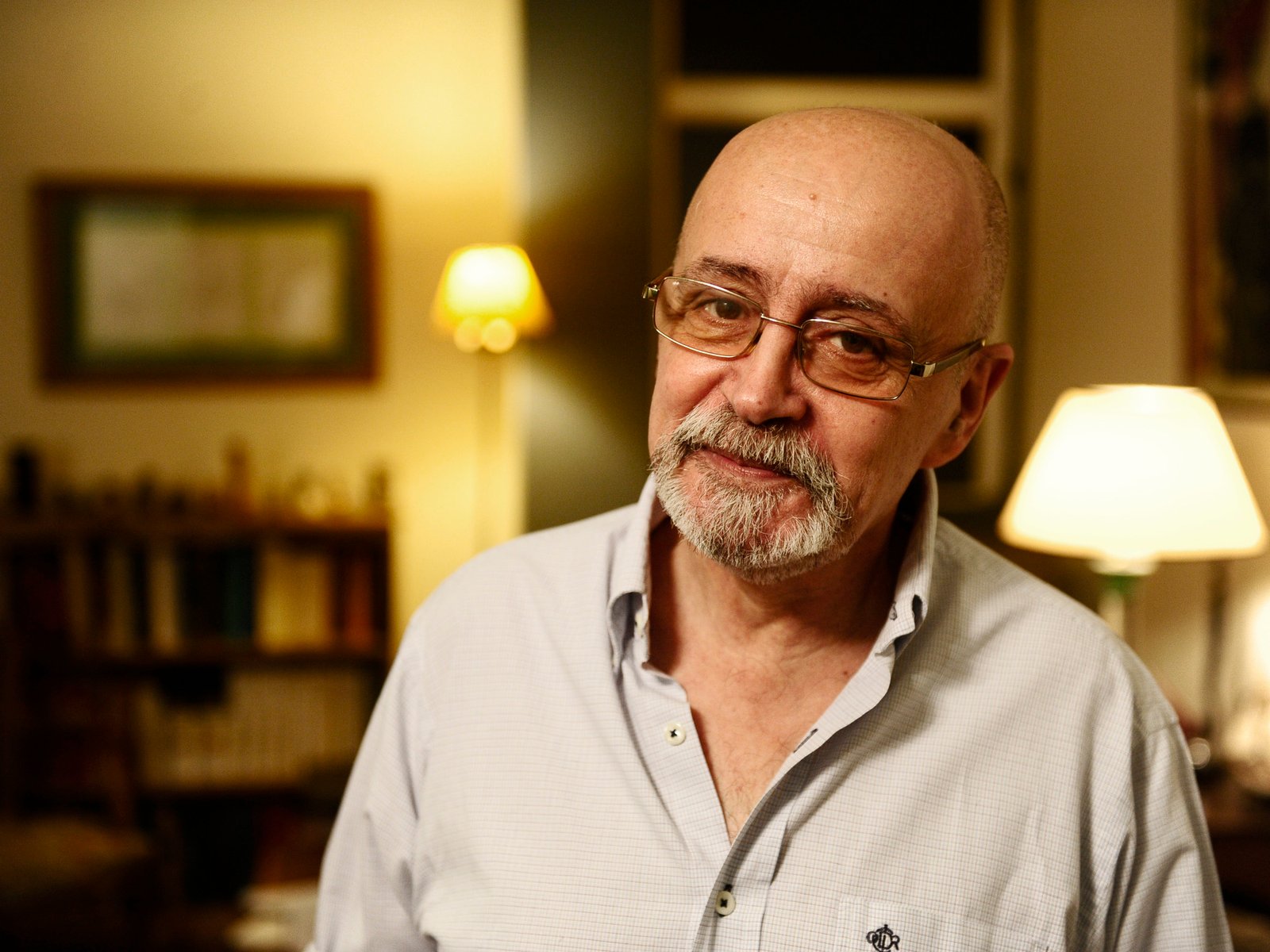

En el principio fue la literatura pero enseguida estuvo el periodismo. Y antes el italiano añorado en la familia como lengua de los ancestros. En la convergencia de esas líneas, Jorge Ricardo Aulicino sostuvo una trayectoria que lo singularizó en la poesía argentina contemporánea, en el periodismo cultural y en la traducción literaria.

Nacido en 1949, Aulicino vivió la infancia y parte de la adolescencia en Ciudadela. Después recordaría que la primera irrupción de la poesía fue a través de la colección Robin Hood, cuyos libros le regalaba la hija de un carpintero vecino. “Mis dioses son los árboles y el genio de la literatura, que sopla donde quiere, y en los más diversos oficios y escrituras: ciencia, política, religión, periodismo, ensayo, filosofía”, dijo.

Las marcas de origen no eran las geográficas. “¿Cómo te sonaba en verano en Ciudadela/ provincia de Buenos Aires/ la palabra dialéctica/ en la voz de tu padre/ y cribada por el aire caliente/ bajo árboles llamados paraísos y plátanos?”, se pregunta Aulicino en El río y otros poemas (2019) para situar otras coordenadas de larga interrogación en su escritura: los ideales de la revolución comunista transmitidos por el padre y las representaciones sobre la sociedad y la historia pensados en la experiencia cotidiana.

Escritor atento al presente

Hacia fines de los años 60 Aulicino integró el taller literario Aníbal Ponce, luego rebautizado Mario Jorge De Lellis. Los nombres indicaban una concepción del escritor atento al presente y a las posibilidades de intervenir desde la literatura en la disputa de los sentidos y las interpretaciones.

En ese espacio selló amistades y entendimientos en los que el tiempo no hizo mella: con Daniel Freidemberg, extendido en la década siguiente en la corresponsalía de la Agencia de Noticias Tass y más tarde en el consejo de dirección de Diario de Poesía; con Irene Gruss, también en las redacciones, él siendo periodista y ella correctora, en la poesía y en el vecindario de Almagro, “una especie de Harlem porteño en la zona atravesada por la Avenida Rivadavia”, según su propia definición.

Aulicino perteneció a una generación de poetas que debió replantearse el trabajo con la lengua ante el golpe del 24 de marzo de 1976 y las perversiones discursivas de la dictadura. Una carta dirigida al poeta y editor rosarino Francisco Gandolfo el 13 de septiembre de ese año, muestra la extraordinaria lucidez con que comprendió el problema de manera temprana: “Desde luego, la poesía tiene una función comunicativa, pero esa función la cumple muy pocas veces a través del sentido y del juego de las palabras. Yo creía hasta ahora que la poesía era un hecho, tan poderoso y enigmático como una flor, un árbol, una roca. La poesía debe, por necesidad de supervivencia, porque de nada vale una poesía que deje olímpicamente afuera a los demás, allanarse a ciertas reglas del lenguaje de todos los días. No es posible hacer poesía con otro lenguaje, pero el riesgo es caer en algo que no sea mucho más que una manera de decir”.

Esa carta podría leerse como un borrador de lo que años después escribió en Corredores en el parque (2016): “La poesía no es lo sorpresivo, sino lo extrañamente próximo”. Aulicino se manifiesta entonces desolado y “algo escéptico”, pero también reconfortado porque “la poesía tiene fuerza suficiente para mantener unido y activo a un número determinado de personas”.

En esos años comenzaba a integrar un grupo informal con otros escritores, entre ellos Guillermo Boido, Santiago Kovadloff y Tamara Kamenszain. La antología Lugar común (1981) fue la expresión de ese grupo y otra forma de atravesar la oscuridad de la dictadura.

Entrevistado por José Villa a propósito de la edición de Poesía reunida (2020), Aulicino valoró en particular el prólogo de Kovadloff a su libro Poeta antiguo (1980): “Me hizo pensar en el tipo de ambigüedad que entraña la poesía, que no es una ambigüedad maliciosa, no es un escamoteo, es –o quiere ser– una mímesis: representar el mundo tal como el mundo se presenta, con dos, o tres… o mil posibilidades de entendimiento (…) y que la oscuridad o ambigüedad de las cosas debe ser presentada, paradojalmente, con la mayor precisión”.

Por entonces ya trabajaba en Clarín. Como los grandes periodistas, Aulicino fue un todo terreno. Estuvo en distintas secciones del diario, desde Información General a Espectáculos y desde Policiales a Cultura y Nación, y trabajó en la calle y en la redacción, como cronista y como editor hasta cerrar su trayectoria como editor de la revista Ñ entre 2005 y 2012.

El periodismo no fue una práctica disociada de la poesía sino un modo de precisar la mirada sobre el mundo y la historia, como él mismo explicó, y de proveer una galera de recursos, desde el formato de la entrevista hasta la creación de personajes como Cacho Veldevere, desplegado en las redes sociales e inspirado en las crónicas de Emilio Petcoff.

Periodista que sale de escena

En los poemas donde imagina diálogos o reelabora la voz de personajes históricos y del mundo de la cultura, Aulicino muestra el saber y la sensibilidad del periodista que sale de escena, hace hablar al otro y lo descubre a través de las palabras y de su entonación.

Contra la corriente de la última década, su poesía no apuntó a la expresión de una subjetividad sino a la problematización y a un juego con múltiples variantes en torno a las ficciones de la representación y a lo relativo de la percepción. A

ulicino salió indemne previamente de las influencias de Alberto Girri y Juan Gelman en el escenario poético con un lenguaje depurado, un acento irónico como rechazo del sentimentalismo y un fraseo que distinguieron su obra. Como otros poetas de su generación, volvió la mirada a la literatura norteamericana e italiana, y en ese movimiento reencontró la lengua de sus ancestros.

Se definió como un poeta que traducía por afición y no como traductor profesional. Su versión de la Divina Comedia, que terminó de publicar en 2015, condensó un trabajo de muchos años y un nuevo recomienzo de la propia obra.

Como le dijo a Pablo Chacón, el poema de Dante Alighieri “confirma lo que pensé casi siempre: mito e historia son un único género; relato y poesía son la misma cosa; la extensión de una verdad no comprobable. La Comedia me transmitió, como poeta, esa sensación insustituible para mí de que el mayor realismo es la mayor ficción y la mejor poesía”.

Aulicino observó que entre los neologismos y latinismos de su lengua, Dante acuñó el verbo transhumanar y que este término cayó en desuso hasta ser retomado por Pier Paolo Pasolini, a quien también tradujo y con quien se imaginó en diálogo en el Hotel Castelar. Transhumanar es “trascender lo humano”, y ahora puede ser la palabra justa para apreciar su legado.