No hace mucho, señalábamos que parece que el interés por publicar autores no occidentales decae paulatinamente en España. La tendencia continúa. Cada vez es más difícil encontrar estas voces diferentes que aportan una visión del mundo que rompe con la homogeneidad cultural que tiende a imponerse por todas partes. Sin embargo, algunas escasas excepciones permiten abrir una ventana a esas literaturas que vienen de los márgenes del canon intelectual impuesto y muestran que aunque este planeta es muy diverso, los problemas e interrogantes a los que se enfrenta el ser humano son muy similares, independientemente de la latitud donde se halle.

Ruanda, Argelia, Camerún, Timor Oriental, Guyana o el mundo árabe se cuelan en esta líneas para mostrar que el horizonte de las literaturas es amplio y diverso.

Ficción

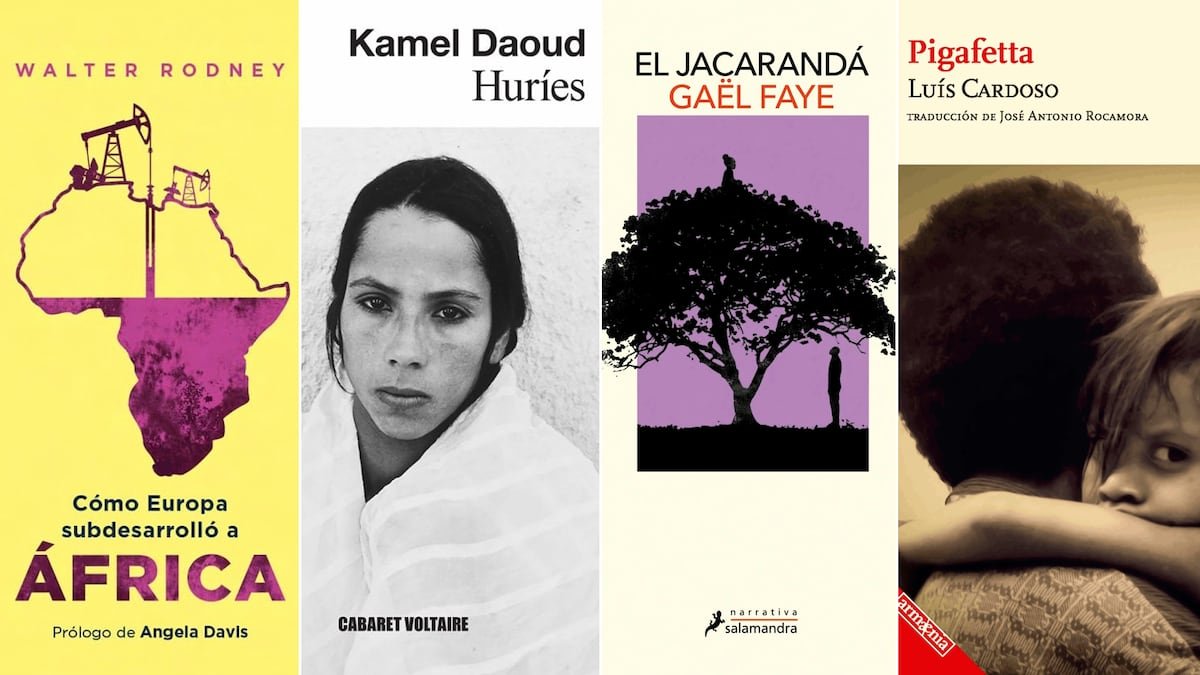

El Jacarandá de Gaël Faye (Salamandra, 2025. Traducción del francés de María Lydia Vázquez Jiménez). Mucho se ha escrito sobre el Genocidio de Ruanda, desde sus antecedentes a su desarrollo. Novelas como La mujer descalza y Nuestra señora del Nilo de Scholastique Mukasonga, o Murambi, el libro de los huesos, de Boubacar Boris Diop, son solo algunos de los ejemplos más sobresalientes. El mismo Faye lo trata en su primera novela, Pequeño País. Pero nunca antes se había escrito sobre qué pasa años después del fin de la tragedia, si es que esta tiene un final, o cómo una sociedad sobrevive a una experiencia tan traumática. Cuestiones como ¿de verdad existe el perdón?, ¿es necesario olvidar?, ¿las víctimas realmente encuentran restitución?, ¿pueden rehacer sus vidas tras la muerte de los seres queridos?, ¿qué pasa con los perpetradores y sus colaboradores?, ¿se pueden reintegrar en la sociedad?, ¿cómo un acontecimiento de tal magnitud condiciona a los jóvenes que nacen años después? Estas son algunas de las preguntas que el autor se plantea en este libro. Y lo hace con ese estilo sencillo, directo, ausente de circunloquios y adjetivos inútiles, con el difícil equilibrio de estar siempre en un terreno hipersensible, sin caer nunca en la sensiblería. Una historia no carente de mucho dolor que, al mismo tiempo, recorre los cambios físicos que Ruanda ha experimentado en los últimos 30 años.

Huríes, de Kamel Daoud (Cabaret Voltaire, 2025. Traducción de francés de Lydia Vázquez Jiménez). El periodista y escritor, Daoud, cubrió algunas de las matanzas más terribles que en los años 90 del siglo pasado sembraron Argelia de cadáveres. Los islamistas fanáticos mataban en nombre de Dios y el ejército respondía con una gran violencia obedeciendo órdenes de un régimen cada vez más totalitario. Una guerra civil que, tras cebarse con las mujeres y los campesinos, en los más débiles de la sociedad, terminó con una amnistía y un olvido impuesto por el Gobierno de Argel que impedía hablar del tema. Daoud defiende que, sin memoria, sin reparación a las víctimas o sin castigo de los culpables, una sociedad no puede curar y cerrar sus heridas. Una lectura dura, nada fácil en algunos momentos, que acompaña el dolor de una futura madre, cuya gran cicatriz es la prueba de lo que el silencio quiere negar, que busca respuestas y le dice al feto que lleva dentro que no vale la pena vivir “en un país que no nos quiere a las mujeres, o solo de noche”.

El imperio de los cautivos (II). Presente continuo, de Boniface Ofogo (Autoedición, 2025). En el segundo libro de esta trilogía, el periodista Clément Boete sigue en su país, Titirilandia, donde ha viajado desde España por un asunto personal. Después de 30 años de ausencia se enfrenta a una sociedad destruida, donde la corrupción lo invade todo, y el congosa nacional (los rumores y cotilleos) son la principal fuente de información del pueblo. Una nación gobernada por el sátrapa y dictador más longevo de África en la que nada funciona, salvo los bares donde corre la cerveza. Esta novela es una sátira ácida y dolorosa de la realidad de un país que no es del todo imaginario, ya que tiene mucho en común con el natal del autor.

Pigafetta de Luís Cardoso (Armaenia, 2025. Traducción del portugués de José Antonio Rocamora). Se trata de una novela muy especial por cómo está escrita, por lo que cuenta y cómo lo cuenta. Una obra cargada de magia. Poco se conoce de Timor Oriental, de su dura historia desde que la expedición Magallanes-El Cano tocara tierra en esa isla. Más tarde, el país fue una colonia portuguesa que, tras ser invadida por Indonesia, tuvo que luchar por su independencia en una guerra que le llenó de heridas y que solo se terminó cuando se llegó a un acuerdo de referéndum de autodeterminación. Todo eso está en el trasfondo de este libro, donde los vivos conviven con los muertos, la historia con la tradición, los deseos con las leyendas. Los avatares que vivió el país se convierten en el hilo que une varias historias narradas, muy originalmente, por una sandalia, la del pie izquierdo, la del lado del corazón. Luís Cardoso ha resultado ser toda una revelación en esta su primera novela traducida al castellano.

No ficción

Cómo Europa subdesarrolló a África de Walter Rodney (Capitán Swing, 2025. Traducción del inglés de Beatriz Ruiz). Muchas cosas han cambiado en el mundo, en general, y en África, en particular, desde que Walter Rodney fuera asesinado en su Guyana natal en 1980. Pero para entonces ya había dejado claro su compromiso político y social. Su obra cumbre es este ensayo publicado por primera vez en 1972 y que ahora ha sido traducido al castellano. Se trata de un profundo estudio que ayuda a comprender las relaciones contemporáneas de África con Occidente (Europa y Estados Unidos, principalmente). Un análisis político, económico e histórico que profundiza en la esclavitud y el colonialismo como principales factores que originan el capitalismo internacional. África fue subdesarrollada por Occidente. El subdesarrollo no es una característica natural del continente, sino producto directo de las prácticas imperialistas que Occidente aplicó en África. Claro y conciso.

Muy interesante la parte dedicada al desarrollo de las sociedades africanas antes de entrar en contacto con Europa y cómo las dinámicas del intercambio interrumpieron el desarrollo natural de esos pueblos.

Una obra que, a pesar de los años transcurridos, sigue siendo muy de actualidad es Moros contra Franco. El antifascismo y la guerra civil española en el mundo árabe, de Marc Almodóvar y Andreu Rosés (Versos, 2025). Algo se ha escrito sobre la participación de las tropas rifeñas en la guerra civil española, baste recordar la magnífica novela de Youssef El Maimouni Cuando los montes caminen. Sin embargo, nunca antes se había tratado en su conjunto la repercusión que esa contienda tuvo en el mundo árabe. Ahora, esta obra estudia cómo el golpe de Estado franquista se vivió en Bagdad, El Cairo, Alejandría, Argel, Oran, Jaffa, Damasco o Beirut. Los militantes de organizaciones y partidos de izquierda no se quedaron con los brazos cruzados, organizaron campañas de solidaridad con la República: recaudación de fondos, envío de medicamentos y, en algunos casos, pasan armas clandestinamente. Incluso, algunos de ellos, se embarcan con los voluntarios que luchan contra el frente fascista español. Al mismo tiempo, denuncian la utilización colonialista de las unidades marroquíes en un momento que plantean la recomposición política de la izquierda internacional en un mundo donde los fascismos están en auge. Toda una revelación de una historia de la que poco se conoce.