En la sala de audiencias improvisada en la isla de Jersey, el aire se espesa con el olor agrio de las botas embarradas y manchadas de bosta. Al oficial nazi lo desconcierta la calma de esa figura menuda, rapada, de ojos abiertos.

Frente al tribunal militar, la acusada escucha, sin pestañear, la sentencia de condena a muerte por sabotaje moral contra las tropas del Reich. La acusan de haber escrito pasquines: poemas envenenados con trampas de lenguaje capaces de sembrar la duda entre los soldados. Cuando se le concede la palabra, ella -esa artista que eligió llamarse Claude Cahun- alza la cabeza y, con una cortesía insolente, dice: “Van a tener que dispararme dos veces. Una por resistente. Otra por judía”.

Durante un instante, nadie respira. Luego, el silencio se rompe con una risa sofocada desde el fondo. Ni los jueces logran discernir si están ante una lunática o alguien verdaderamente peligroso.

Lucy Renée Mathilde Schwob nació en 1894 en Nantes, en una familia en que las palabras tenían un peso especial: su tío era el escritor Marcel Schwob, y su abuelo y su padre dirigían diarios y revistas. Rodeada de libros, imprentas y discusiones intelectuales, la niña comprendió desde muy temprano que el lenguaje puede ser tanto un arma como un disfraz, algo tan moldeable como capaz de engañar.

Su biografía comienza con una ausencia: su madre, Mary-Antoinette, fue internada por una enfermedad mental cuando Lucy tenía cuatro años. A partir de entonces, su educación quedó a cargo de su abuela paterna, Mathilde Cahun.

En el liceo de Nantes conoce el antisemitismo en su forma más brutal: los insultos escolares. La respuesta familiar es enviarla a Inglaterra, a un internado en Surrey. Para entonces, ya lee con voracidad. De regreso en Francia, estudia en la Sorbona, observa París como teatro infinito y comienza a hacerse fotos: los primeros autorretratos, aún torpes, datan de 1912. Lo decisivo no es la técnica, sino la intuición que consiste en colocar el cuerpo frente a la cámara para preguntarse quién es, o quién podría llegar a ser.

En 1914 decide que ya no se identifica con el nombre Lucy y adopta un seudónimo ambiguo: Claude Cahun. “Claude” funciona tanto para varón como para mujer; “Cahun” la vincula con la rama judía de su familia y con la abuela que la crió. Esta elección identitaria es una declaración estética y política: el yo se forma tras un montaje.

El otro encuentro fundante ocurre casi en paralelo. Suzanne Malherbe, hija de una viuda burguesa, dibujante y de carácter reservado, observa a Claude con una mezcla de complicidad y fascinación. Entre ambas comienza una relación amorosa que los padres no alcanzan a registrar o quizá prefieren no ver.

En 1917, una pirueta del destino y del estado civil se traduce en que el padre de Claude se casa con la madre de Suzanne, y las amantes se convierten, ante la ley, en hermanastras. Ellas se ríen del escándalo potencial y vuelven a reinventarse: Suzanne adopta el nombre de Marcel Moore. Desde entonces, todo lo esencial en la vida de Cahun se conjugará en plural.

En los años veinte se instalan en París, en el corazón del hervidero vanguardista. Su departamento se vuelve un pequeño laboratorio: fotos, collages, textos y fiestas. Por allí pasan Henri Michaux, André Breton, Robert Desnos; también Sylvia Beach y Adrienne Monnier, las libreras que sostienen la literatura moderna con una mezcla de tesón y cigarrillos. En ese circuito, Cahun es una figura rara: no la musa obediente ni la femme fatale decorativa sino alguien que escribe, discute y se autorretrata como si el cuerpo fuera una frase que puede editarse.

Cahun, en uno de sus libros, escribe mitos y cuentos de hadas desde voces femeninas que se hartan de su destino ornamental.

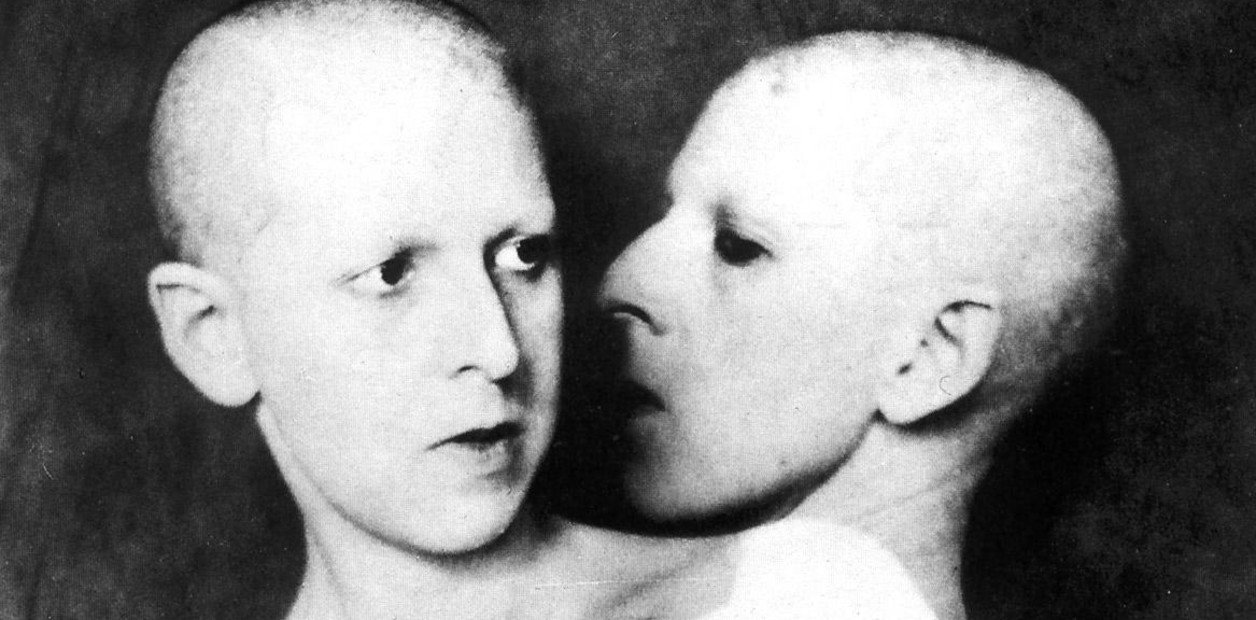

La cámara fotográfica, manejada muchas veces por Marcel Moore, se vuelve el instrumento de una experimentación feroz. Claude posa con la cabeza rapada, con trajes de hombre impecables, con camisetas impresas (“I am in training, don’t kiss me”), con maquillaje teatral, como muñeca rota o fauno andrógino, atleta de circo o monje sin género. Juega con los espejos, con los dobles, con la fragmentación. Nada es estable. Lo que hoy llamaríamos “no binario” aparece ahí, en 1925, como intuición visual: “¿Masculino? ¿Femenino? Depende de la situación. El neutro es el único género que siempre me sienta bien”, escribirá en Aveux non avenus, en 1930.

A la vez, Cahun interviene con palabras. En su libro Héroïnes reescribe mitos y cuentos de hadas desde voces femeninas que se hartan de su destino ornamental. En artículos y ensayos polemiza contra el conformismo, contra el fascismo, contra una moral sexual hipócrita.

No es solo cuestión de estilo. En 1932 se suma a la Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires; en 1935 cofunda con Breton y Bataille el grupo Contre Attaque. Asume que la imaginación también debe ser un frente contra el fascismo. En 1937, cansadas de las tensiones parisinas -y quizá seducidas por la idea de un exilio íntimo-, se mudan a Jersey, una isla inglesa frente a las costas francesas. Compran una casa cerca del mar. Parecería un retiro. Es, sin saberlo, la antesala de su acto más extremo.

Recién en los años ochenta y noventa, cuando sus autorretratos reaparecen en archivos familiares y en galerías, comienzan a reconocerlas como adelantadas a su tiempo. Son una reflexión encarnada sobre la identidad.

Dos años después, el nazismo entra en París. Las islas del Canal son ocupadas. La pareja, judía, lesbiana, surrealista, queda atrapada en un territorio pequeño bajo administración alemana. Podrían esconderse, pero eligen lo contrario. Reducen su obra a la forma mínima de la hoja volante. Inventan un personaje: Der Soldat Ohne Namen, el Soldado Sin Nombre. Bajo esa firma empiezan a redactar en alemán pequeños textos dirigidos a las tropas: fragmentos de noticias de la BBC, frases subrayadas, ironías feroces, consignas que invitan a desertar. Son “balas de papel”, como las definirá décadas después un historiador.

Cahun y Moore salen de noche. Se infiltran en actos, cuarteles y misas; dejan sus mensajes en los uniformes colgados, sobre asientos de camiones, junto a cigarrillos. El juego dura años. Hasta que, en 1944, la Gestapo local logra dar con sus nombres. Hay registros, seguimientos, miradas que las acechan, hasta que la farsa del Soldado Sin Nombre se desmorona.

En los allanamientos de su casa encuentran manuscritos, cámaras, collages: las huellas de una vida entera dedicada a la insumisión. Ambas son arrestadas, juzgadas, condenadas a muerte. La ejecución nunca se cumple: la liberación de Jersey, en 1945, interrumpe la sentencia. Regresan a una casa devastada. Cahun sale del encierro con el cuerpo quebrado: daños renales, agotamiento, una fragilidad que la acompaña hasta su muerte, en 1954. Marcel Moore vivirá hasta 1972.

Hoy descansan juntas en St. Brelade, bajo una lápida sencilla, donde durante años casi nadie se detenía a dejar sus flores.

Recién en los años ochenta y noventa, cuando sus autorretratos reaparecen en archivos familiares y en galerías, comienzan a reconocerlas como adelantadas a su tiempo. Son una reflexión encarnada sobre la identidad, una impugnación frontal de la mirada masculina, una política de los cuerpos que dialoga de igual a igual con los feminismos y las teorías queer del presente.

Pero reducir a Cahun a una precursora trans o una musa queer sería cometer una traición: la de encajarla, otra vez, en una etiqueta. Porque fue todo eso y más. Fue una escritora que dinamitó el género autobiográfico, una artista que entendió la fotografía como ficción crítica, una conspiradora que convirtió el collage en un arma contra el poder más siniestro de la humanidad. Su obra no se propuso ir por delante de su tiempo, porque fue ella quien imaginó -quien inventó- el porvenir.