Sí, hay patriotas; y este grupo no tan reducido debiera estar encabezado por José de San Martín, el mayor estratega militar que dio esta nación, dotado por una visión geopolítica panorámica, una mirada global única en su tiempo (sólo comparable con la de Napoleón Bonaparte, pero sin su ansiedad imperial).

San Martín llegó a Mendoza el 7 de septiembre de 1814 con una idea fija en mente: unir fuerzas para que el territorio sudamericano en bloque, colonizado como “Virreinato del Río de La Plata” y entonces gobernado por una Primera Junta, cortara lazos con España y se pusiera a resguardo de la avanzada napoleónica en la corona borbónica.

Se diría que fue él quien lo tuvo más en claro desde el minuto uno y jamás cambió de idea. El mismo pidió el cargo de Gobernador Intendente de Cuyo para instalar en la región su propio Pentágono y pergeñar el “gran golpe”.

Esto no les gusta a los autoritarios

El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

San Martín pensaba lateralmente y fue el primero en dar el presente en el Congreso de Tucumán, dos años más tarde, haciendo madrugar a sus delegados cuyanos –en serio, fueron los primeros en llegar: Fray Justo Santamaría de Oro, Agustín de la Maza, Francisco Narciso de Laprida, Juan Martín de Pueyrredón y Tomás Godoy Cruz-.

Mientras tanto inflaba sus escritos con su pluma y soñaba con su mayor anhelo: “libertad”. Era la palabra mágica con la que arengaba a sus tropas; él veía la luz que nadie adivinaba.

Así de férreas eran sus ideas, como disciplinado su método de trabajo.

El mismo San Martín había ordenado que sólo se permitiera el ingreso al “laboratorio” donde se fabricaba la pólvora, en alpargatas y cubierto con traje de brin. Un día, él se presentó vestido con uniforme de general y calzando botas de espuelas de hierro. El centinela le prohibió pasar; él militar se plantó y, ante la insistencia, el guardia llamó al cabo. Sin decir palabra, San Martín se retiró y volvió minutos después con las prendas reglamentarias. Pidió que relevaran al soldado y con gesto grave y sin decir palabra, le regaló una onza de oro.

San Martín y el Pentágono mendocino

Durante los 25 meses que fue gobernador de Cuyo, San Martín guardó en la manga su mejor as de espadas y se abocó a convertir a Mendoza, San Juan y San Luis en su base de operaciones y, a la vez, en una región próspera. No hay registros de que jugara al póker, pero sí testimonios de que en sus ratos libres, además de tocar la guitarra, desplegaba su genio militar jugando ajedrez.

Lo distendía, sí, pero seguía concibiendo la vida como una sucesión vertical que debía detener en la instantánea de un tablero. En la horizontalidad del plano, todo se apreciaba de otro modo.

Con todo de vuelta en su lugar, comenzó a despuntar la jugada cuyana. La estrategia era recaudar fondos y tener al pueblo de su lado. Creó un impuesto a la riqueza y expropió las tierras improductivas de la región. Las convirtió en campos de cultivo de trigo, alfalfa y morera. Visionario precoz, el Cabildo le facilitó una vivienda, pero él compró 50 cuadras de tierra en Barrial (actual General San Martín) para transformarlas en su chacra. Y allí residió.

Poco después, adquirió otras 200 para Mercedes Tomasa de San Martín Escalada, su hija Merceditas, que había nacido ahí mismo, en Mendoza, 14 días después de que el héroe de la Batalla de San Lorenzo asumiera su cargo provincial (10 de agosto de 1814).

Desde esa fecha y hasta septiembre de 1816 la obra del futuro Libertador fue inmensa; tanto que cuando quiso tomarse licencia por cuestiones de salud, la población cuyana, que solo en Mendoza era de 10 mil habitantes, se movilizó para que no los abandonara. Y accedió.

Era patriota aun sin desenvainar el sable. Organizó la policía, el sistema carcelario, la oficina de correos, la educación, prohibió los castigos corporales y, algo inédito en el país, lanzó la “ley de protección al vino nacional”.

Como su amigo Manuel Belgrano, ambos profesaban el nuevo credo de la economía vigilada por el Estado. Dieciocho meses antes, en una carta, el creador de la bandera –que era valiente, pero no militar de carrera como él- le había anticipado: “estoy firmemente persuadido de que con Usted se salvará la Patria”.

Conversos, su cambio de fe había sido alumbrado en España, donde ambos se habían formado. Por allí andaban, cuando el suelo francés tembló con el sismo del 14 de julio de 1789 y las réplicas sacudieron incluso a la Madre Patria.

Belgrano, primero estudiando leyes en Madrid y luego en Salamanca; San Martín, con esmirriados 11 años vivía en Málaga, pero las noticias que llegaban desde Francia exaltaron su imaginación a tal punto que ese mismo año se incorporó como cadete al Regimiento de Infantería de Murcia para integrar el ejército español.

Como su padre y sus hermanos quería ser parte de los cambios que despuntaban el nuevo amanecer de Europa y sus territorios de ultramar. Para eso, había que ser un profesional castrense; ya estaba decidido.

Tanto él como Belgrano, estaban fascinados por la ola expansiva de libertad, justicia social y vehemencia romántica, que se agigantaba como tsunami desde la corte de Luis XVI. Todo, bien arropado por el canto de sirenas de la Ilustración de moda; el paraíso.

San Martín, patriota en Mendoza

Aunque sea posterior, una anécdota que sucedió en 1823 en la chacra de San Martín en Barriales pinta de cuerpo entero la buena madera del protagonista de estas líneas.

Manuel de Olázabal, miembro de Granaderos a Caballo y jefe de escolta del general, contó en sus Memorias que una noche el prócer había invitado a cenar a Joaquín Mosquera, enviado de Simón Bolívar, y al español Antonio Arcos, para hacerles pisar el palito: “¡Lo que somos los americanos, que en todo damos preferencia al extranjero!”, rumiaba por lo bajo. Y para demostrarlo, intercambió las etiquetas de dos botellas de vino, una de Málaga y la otra, mendocina.

“¡Oh! Hay una inmensa diferencia, esto es exquisito, no hay punto de comparación…” se apresuró a decir uno de los convidados para elogiar la cepa española, pero el gobernador le soltó una carcajada. “Caballeros, de vinos ustedes no entienden un diablo, y se dejan alucinar por rótulos extranjeros”, les enrostró. Ya en España, el militar era famoso por su paladar de exquisito sommelier de vinos.

Federal de cuna y por principios, el correntino don José de San Martín quería que el Directorio porteño bajara los impuestos a los vinos, aguardientes y frutas secas locales. Pero se la hicieron difícil.

San Martín, el héroe correntino que vivió la primera devastación de su patria salvaje

Entre los hitos del progresismo cuyano que impulsó el Libertador, Felipe Piña señala que, sumando al fraile franciscano Luis Beltrán a los preparativos de la gesta andina, fueron los fundadores de la metalurgia argentina. Y el historiador cita del volumen de Bartolomé Mitre, Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana (1869), un párrafo que explica cómo en 1815 el fraile matemático devino artillero, para seguirlo al general por los picos cordilleranos.

“Fray Luis impuso un frenético ritmo de producción. Montó un taller en el que trabajaban por turnos unos 700 artesanos y operarios, a los que Beltrán formaba a los gritos en medio del ruido ensordecedor de los golpes del martillo sobre el hierro, hasta quedar ronco para toda la vida”, resume Piña.

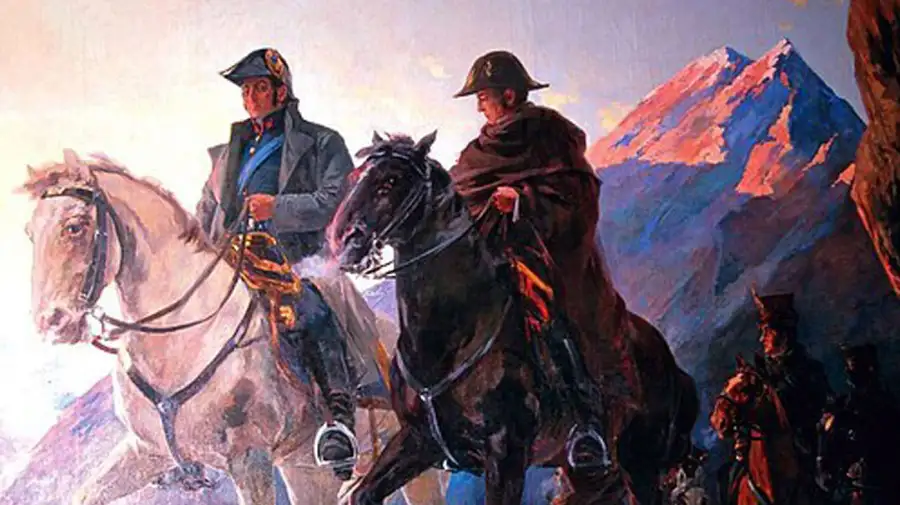

El cruce de los Andes

Cruzar la cadena montañosa más extensa de Occidente y más elevada fuera del continente asiático (sólo superada por las altas cumbres del Himalaya) era de titanes. Todos lo sabían.

Sobre todo, si se dimensiona que a los 4000 soldados y 1200 milicianos que transportaban municiones y alimentos, se sumaron 1600 caballos de pelea, 10.000 mulas, 22 cañones, 2000 tiros de cañón, 1129 sables, 5000 fusiles de bayoneta y, en la retaguardia, todo un enorme bagaje de alimentos (4 toneladas de charqui o carne deshidratada; galletas de harina de maíz; 113 botas de vino, ron y aguardiente para tolerar el frío nocturno; ajo y cebolla contra el apunamiento y 600 reses enteras para comer la carne fresca que los hielos andinos se encargaban de congelar).

Semejante osadía, imposible para cualquiera, sólo podría haber sido propuesta por un argentino de fuste e imaginada al detalle durante 30 largos meses de espera. Sí, en nuestra patria sobraron almas nobles.

Asmático desde 1808 y además con reuma, úlcera, gastritis duodenal, hemorroides gangrenadas y estreñimiento, no era todo esto sino el hielo mudo de los Andes la causa de sus desvelos. “Lo que no me deja dormir no son los enemigos, sino cómo atravesar esos inmensos montes,” escribió el general insomne pero libre de tuberculosis, una enfermedad que el Instituto Nacional Sanmartiniano descartó de entre las varias que lo aquejaban. Pero nada lo detuvo.

San Martín y las fake news

Los realistas chilenos habían improvisado destacamentos en Portillo, Las Flechas, y Ladera de las Vacas. Ante el temor de que avanzaran hacia Argentina antes de que los propios culminaran los preparativos del cruce, San Martín inició lo que Napoleón Bonaparte ponía en práctica en los campos de batalla de Europa y llamaba “guerra de zapa”.

Con datos falsos, fake news y espionaje, San Martín desplegaba un trabajo minucioso de inteligencia militar para desconcertar a los enemigos. Mientras terminaba de engarzar las piezas de su tablero bélico, acudió a muchas estratagemas.

Sin fotografías, GPS ni imágenes satelitales, ¿cómo supo por dónde pasar?

Cuando el Congreso de Tucumán declaró la Independencia, le pidió al ingeniero tucumano Alvarez Condarco que llevara la noticia a Chile tomando el camino de Los Patos, el más largo, advirtiéndole que si volvía con vida, regresara por el de Uspallata. Y así fue, el espía retornó habiendo memorizado en su cabeza el plano de ambos pasos, que luego volcó al papel.

Mientras tanto, San Martín visitó una tribu pehuenche del sur de Mendoza y los colmó de regalos a cambio de que le permitieran atravesar sus tierras para invadir Chile por Planchón y Portillo. Los aborígenes, para sacar más provecho del asunto, fueron a llevar el chisme a los españoles de Chile, que por supuesto también los recompensaron. Y el ardid dio resultado, porque el enemigo fue a esperarlo al lugar por donde él no iba a llegar.

Marcó del Pont, el líder de las tropas chilenas, consideraba que cruzar la cadena montañosa más alta de América, con la logística militar necesaria, era una maniobra inconcebible. Nunca fue una posibilidad siquiera contemplada.

Comienza el Cruce de los Andes

En el 12 de enero de 1817, una de las figuras máximas que dio este bendito suelo hizo tocar Diana en su Estado Mayor, en el campamento de Plumerillo, y se presentaron todos los batallones para iniciar formalmente el Cruce de los Andes. Marcharon en seis rutas consecutivas, una por día, a partir del 19 de enero y hasta el 25 inclusive.

La columna principal tuvo tres brazos: en la vanguardia iba Miguel Estanislao Soler; en el centro, Bernardo O’Higgins y por último, el General en Jefe, San Martín. Todos atravesaron el paso de Los Patos, el más arriesgado.

La segunda columna, que también partió de Mendoza, cruzó por Uspallata, al mando de Juan Gregorio de Las Heras. Para confundir a los realistas apostados en Chile, el resto de las divisiones se repartió en cuatro columnas menores, que cruzaron por Come-caballos (La Rioja), Guana (San Juan), El Portillo (Mendoza) y El Planchón (Mendoza)

Detrás de todos montó San Martín para cuidarles las espaldas y sin saber si regresaría vivo de la única patriada que realmente unió a los argentinos con los hermanos latinoamericanos.

El general San Martín, libertador y guitarrista

Entre O’Higgins y San Martín había una distancia de siete días de marcha. Aun así, nunca perdieron contacto, gracias a los chasquis que llevaban mensajes y traían respuestas a diario.

En ruta, San Martín comía lo mismo que su tropa, aunque no fuera el mejor menú para los quebrantos de su salud. Todo el ejército se alimentó de valdiviano —un plato aborigen hecho de charqui peruano (carne seca) hidratada con agua hirviendo, y condimentada con ajo y cebolla cruda.

Era en la retaguardia donde las columnas encargadas de los víveres cuidaban con su propia vida ese tesoro tanto o más preciado que las 200 tiendas de campaña, los 400 ponchos, los 400 recados y hasta 200 sables de repuesto que Martín de Pueyrredón, el Director Supremo, le había conseguido a pesar de que la insurrección de Gervasio de Artigas y la invasión portuguesa de la Banda Oriental eran su mayor tormento.

Pero se lo advirtió: “Y ¡carajo¡, no me vuelva usted a pedir más, si no quiere recibir la noticia de que he amanecido en un tirante de la Fortaleza”.

Flash back en las altas cumbres: las damas mendocinas

Aunque siempre nos dijeron que la alta sociedad financió la gesta sanmartiniana, tómeselo con pinzas. El general agradeció las donaciones que llegaron de Córdoba, San Juan y Mendoza, pero le sabían a insuficientes. Decía que lo poco que habían conseguido se lo debían “a la generosidad de los más pobres que daban todo por la patria”.

Tan cierto como que algunas damas intentaron dádivas de adhesión patriótica a cambio de librar a sus esposos de “contribuciones forzosas” y a sus hijos, del enrolamiento para ir al frente.

De puño y letra, el mismo San Martín debió azuzar el celo filantrópico de las patricias mendocinas para que se pusieran de una buena vez a coser las 364 camisas de gasa que esperaba la soldadesca.

Y ahora que en las altas cumbres los veía a todos tiritando, lo recordaba como si hubiera sido el día anterior. El prócer era de esos hombres que pertenecían al credo de los predicadores del ejemplo. En público y a la vista y oídos de todos, se le había acercado a su princesa, María de los Remedios de Escalada, 19 años más joven que él, para decirle: “Remedios, sé tú quien dé el ejemplo entregando tus alhajas para los gastos de la guerra. La esposa de un general republicano no debe gastar objetos de lujo cuando la patria está en peligro. Con un simple vestido estarás más elegante y te amará mucho más tu esposo”.

Todavía lo recordaba. La muchacha lo hizo con una sonrisa tan tierna, convincente y enamorada como la que Evangelina Salazar le regaló a Alfredo Alcón en El Santo de la espada.

Travesía andina y más fake news

Todos sin distinción de rangos atravesaron el frío helado de los Andes a lo largo de 500 kilómetros de precordillera y cordillera aferrados a una montura. Incluso los animales fueron emponchados hasta la crin, para que pudieran avanzar sin desplomarse a medio camino del incierto derrotero argentino-chileno (entre la tropa, habían muchos de los 3000 soldados vencidos en Rancagua, que San Martín había refugiado en Mendoza, incluidos sus altos mandos: Andrés del Alcázar, Bernardo de O’Higgins y José Miguel Carrera).

La logística militar incluía cargar muchos pertrechos: puentes colgantes, grúas, pontones para atravesar quebradas y abismos imposibles.

En otra guerra de zapas napoleónica, San Martín contrató a un andrajoso vendedor de gallinas para que se presentara en la casa de un adinerado chileno, en Santiago de Chile. Debía llegar hasta él y, mientras conversaban de bueyes perdidos, le convidaría un cigarro que contenía un rollito de papel camuflado por un poco de tabaco en ambos extremos.

“15 de enero. Hermano S.: Remito por los patos, 4000 pesos fuertes. Dentro de un ms estará con Ustedes el hermano José”, decía el mensaje.

El comprador de “patos”, el “hermano José”, era un corresponsal de San Martín en Chile; los 4000 pesos fuertes, los 4000 soldados que estaban recorriendo el Paso Los Patos y entrarían a Santiago de Chile, un mes después de la fecha de la carta, el 14 de febrero; el vendedor de gallinas era un agente secreto, desde luego.

Victoria chilena

En un plan perfectamente sincronizado, el 8 de febrero, todas las columnas del ejército se reunieron en Curimón, valle del Aconcagua

En cuanto descubrieron que los argentinos marchaban hacia ellos, confundidos, sorprendidos y aterrorizados, los soldados españoles se replegaron hacia Santiago, para defender la capital.

El 12 de febrero de 1817, el ejército patriota se lanzó contra los realistas, en una milimétrica encerrona envolvente desde todos los ángulos sobre la cuesta de Chacabuco. La victoria argentina fue total.

Dos días más tarde, el 14 de febrero, el Ejército Libertador hizo su entrada triunfal en Santiago de Chile mientras el gobernador, Casimiro Marcó del Pont

Aunque las tropas realistas quedaron deshechas, casi todos prisioneros y Marcó del Pont detenido por los granaderos, el contragolpe llegó once meses más tarde, cuando llegaron refuerzos desde Perú. Y asestaron un golpe inesperado en “el desastre de Cancha Rayada”, una noche sin luna en la que los batallones no podían reconocerse y hacían fuego entre sí. Con todo, el general Las Heras logró salvar casi completo su división de 3400 soldados. San Martín logró reunir a los dispersos y la independencia de Chile quedó consolidada el 5 de abril de 1818, en los llanos del Maipo. La primera parte del plan americano había sido todo un éxito.

“El eco del patriotismo resuena por todas partes a un mismo tiempo, y al Ejército de los Andes queda para siempre la gloria de decir: en veinticuatro días hemos hecho la campaña, pasamos las cordilleras más elevadas del globo, concluimos con los tiranos y dimos la libertad a Chile”, le escribió José de San Martín al Director Supremo Martín de Pueyrredón.

Y todavía faltaba Perú. Éxito garantizado.